Quello della peste è stato uno dei flagelli più temuti e catastrofici che hanno per millenni colpito l'umanità in ogni angolo del mondo. Spesso le epidemie hanno avuto dimensioni tali da stravolgere l'assetto sociale ed economico di intere aree geografiche.In generale, va rilevato che solo nel XIX secolo si è arrivati a significative scoperte in campo medico e scientifico che hanno permesso di comprendere l'origine e le modalità di diffusione del morbo. Fino ad allora si era quasi sempre perpetuato ovunque l'equivoco di considerare l'aria come l'elemento di principale diffusione della peste. Pertanto tutte le misure di profilassi e di difesa dalla malattia si concentravano su tale elemento, trascurando invece altri fattori decisivi, come l'igiene nelle case e nelle strade e la qualità dell'acqua. Specie nelle città la scarsa attenzione alla pulizia dell'acqua e all'igiene personale, la circolazione spesso a cielo aperto degli scarichi, che andavano a confondersi con acque utilizzate per gli usi domestici, e favorivano la diffusione di ratti e di parassiti, era un pericoloso e rapido canale di diffusione della malattia.

I primordi

Nel Primo libro di Samuele si racconta di come Dio abbia inviato una pestilenza ai Filistei, colpevoli di aver rubato l'Arca dell'Alleanza ebraica. Alcuni studiosi dicono si tratti di peste bubbonica e datano l'evento al 1030 a.C. o, secondo altre fonti, al 1076 a.C. Il pittore Nicolas Poussinimmortala questo passo biblico nel suo dipinto La peste di Ashdod o, secondo altre fonti, La peste di Azoth' (1630 circa), conservato al Museo del Louvre aParigi.Alcuni testi egizi del secondo millennio a.C. descrivono alcune gravi epidemie di quella che convenzionalmente viene chiamata peste, così come ne parlano gli Ittiti, dellaMesopotamia (l'attuale Iraq). Anche nella Bibbia si parla di pestilenze ed epidemie, a testimonianza della frequenza di questi eventi.

In realtà, come tutte le pestilenze storiche prima del XIX secolo è stata messa in dubbio la coincidenza tra queste pestilenze e la peste "Yersinia pestis", potrebbe in effetti trattarsi di qualsiasi epidemia estremamente contagiosa e con tassi di mortalità elevate, come tifo o febbri emorragiche.

La peste di Atene del 430 a.C. Plutarco racconta che ai tempi di Romolo, il primo re di Roma, vi fu una grave pestilenza che si abbatté sulla città. Questa malattia causava agli uomini una morte repentina, senza che si ammalassero, provocava scarsità di frutti e sterilità negli animali. La stessa cosa accadde aLaurento, e gli abitanti di queste due città credettero che fosse dovuta ad una vendetta divina, in seguito alla morte di Tito Tazio. Sulla base del racconto di Plutarco la pestilenza non era ancora cessata una decina di anni più tardi, come risulta dalla guerra scatenata contro Cameria, sedici anni dopo la fondazione di Roma.

La storia dell'antichità riporta numerose descrizioni di epidemie di peste; tuttavia, dato che il termine veniva usato generalmente per indicare pandemie a letalità elevata non si può parlare con certezza di pandemie pestose prima di quella cosiddetta di Giustiniano (VI secolo d.C.), che devastò il bacino del Mediterraneo. Da alcune descrizioni pare che alcuni focolai fossero già presenti nel Nord Africa intorno al III Secolo dell'era cristiana. Il greco Tucidide è il primo storico a descrivere accuratamente un'epidemia che si suppone di peste anche se alcuni moderni epidemiologi ritengono dalla descrizione che possa essersi trattato anche di vaiolo; Tucidide narra gli eventi di Atene durante la guerra delPeloponneso (431-430 a.C.).

L'epidemia si dice sia arrivata dall'Etiopia, e che abbia imperversato in Persia ed in Egitto prima di raggiungere la Grecia. Arriva in un momento critico per il Peloponneso, in quanto imperversa la guerra ed Atene è presa d'assedio, tanto che le proprie condizioni igienico-sanitarie sono molto scarse. Migliaia sono i morti, malgrado l'opera di medici e sacerdoti. Fra le prime vittime vi fu lo stesso Pericle, la cui morte avvenuta nel 429 a.C. privò Atene di una forte guida.

Comunque gli storici moderni, analizzando la descrizione di Tucidide e dopo attenti studi di paleopatologia, sono giunti alla conclusione che l'epidemia descritta non fosse altro che una forma di virus influenzale dall'elevata mortalità per la sovrainfezione polmonare da uno Staphylococcus aureusparticolarmente aggressivo.

La Peste in Tucidide

Nella descrizione della peste di Atene, che colpì la città nel 430-429 a.C. Tucidide (ca. 460 a .C – dopo il 397 a.C.) mostrò tutta la sua bravura nell'osservazione acuta e nell'attenta analisi degli eventi. Di fatti egli enumerò i sintomi e gli effetti sul corpo con grande precisione e scrupolosità, per poi allargarsi alle ripercussioni sull' anima. La solitudine, lo scoraggiamento, la minaccia alle norme della convivenza umana, la sfrenatezza dei costumi, così come le descrisse Tucidide, verranno prese ad esempio da vari altri scrittori di epoche successive. Tucidide non ebbe l'intento di darci quadri generici, ma mirò a presentarci un fenomeno storico in tutta la sua tragica espressione. Descrisse le manifestazioni del male e la penetrazione nella folla ammassata, analizzò i segni clinici sui colpiti e colse gli effetti fisici, le conseguenze morali, lo scardinamento della società e delle tradizioni. Creò un quadro prettamente storico in tutte le sue manifestazioni. Egli riteneva infatti che compito dello storico fosse fornire, a chi partecipa e guida la vita politica della comunità, gli strumenti per interpretare il presente e prevedere gli sviluppi futuri.

Infatti l'epidemia, che si dice sia arrivata dall'Etiopia, e che abbia imperversato in Persia ed in Egitto prima di raggiungere la Grecia, arrivò in un momento critico per il Peloponneso, in quanto imperversava la guerra ed Atene fu presa d'assedio, tanto che le proprie condizioni igienico-sanitarie si rivelarono molto scarse. Migliaia furono quindi i morti, malgrado l'opera di medici e sacerdoti.

Per quanto riguarda la veridicità dell'opera di Tucidide si sa che la storia dell'antichità riporta varie descrizioni di epidemie di peste; tuttavia esse non possono sempre essere collegate alle pandemie pestose come ce le immagineremmo noi, poiché questo termine veniva generalmente utilizzato per indicare numerose epidemie contagiose che rivelavano avere un grande tasso di mortalità ed un'elevata diffusione. Così, grazie alla descrizione più che accurata dello storico greco, alcuni studiosi moderni hanno supposto che si potesse trattare anche di vaiolo.

D'altro canto si sa che, qualunque sia stato il genere di morbo di cui si parla nell'opera, grazie a Tucidide esso entrò come Topos nella letteratura latina, nonché in quella delle epoche successive come già illustrato negli evidenti riferimenti, inteso spesso come punizione divina, anche se lo storico greco si attenne strettamente all'ambito storico senza sfiorare quello teologico come invece avvenne in seguito.

Al termine delle campagne militari orientali contro i Parti (nel 166), le armate romane vincitrici portarono nei territori dell'impero romano un'epidemia di peste che decimò la popolazione di quel tempo. Si stima che almeno un quarto o un terzo della popolazione cadde vittima di quella tremenda pestilenza. Lo stesso imperatore Marco Aurelio potrebbe essere morto di questa malattia nel 180, quattordici anni dopo l'inizio della diffusione del morbo. Anche l'appartenenza di questa "peste" alla "peste" modernamente intesa ("Yersinia pestis") è stata messa in dubbio (si trattava probabilmente divaiolo), comunque epidemie ricorrenti di questa malattia imperversarono in Europa tra il 166 e il 543 (peste di Giustiniano), causando diffusa insicurezza, declino demografico, regressione dell'urbanizzazione, soprattutto sommate ad altri elementi concomitanti (economici, politici, militari, socio-culturali, ecc.) che contribuirono a facilitare la caduta dell'impero romano d'occidente. Alcune di queste pestilenze colpirono, secondo i contemporanei, con maggior virulenza fasce specifiche della popolazione (donne, uomini, bambini, poveri, ricchi, cittadini, contadini ecc.)

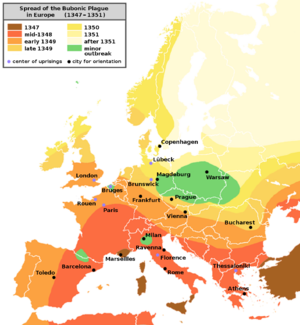

L'epidemia arriva in Europa dall'Est, attraverso le rotte commerciali, nascendo probabilmente nel Deserto del Gobi negli anni venti del XIV secolo, colpendo gravemente la Cina, infuriando nelle pianure del Volga e del Don. Nel 1338 le comunità nestoriane di Issyk Kulvengono decimate dal morbo. Nel 1347, durante l'assedio di Caffa (l'odierna Feodosia), importante colonia e scalo commercialegenovese in Crimea, il khan tartaro Ganī Bek, come ha scritto Michel Balard, fa lanciare dei cadaveri infetti all'interno delle mura cittadine, come antesignano della guerra batteriologica. Le galere genovesi trasportano così la peste prima a Pera, nel porto di Costantinopoli, poi a Messina. Genova rifiuta di accogliere le proprie navi infette, così che queste devono ripiegare sul porto di Marsiglia, ma ormai il contagio è sparso per tutti i porti del Mar Mediterraneo.

Le cause della tremenda diffusione della peste in Europa vanno però anche ricercate in una serie di avvenimenti precedenti il 1347. L'Europa delXIII secolo era stata caratterizzata da un notevole incremento demografico. Ma una mutazione climatica nel XIV secolo comportò un abbassamento della temperatura sia in occidente sia in oriente (questo periodo viene chiamato la "piccola era glaciale"). Conseguenze di ciò furono l'abbandono della coltivazione di cereali in Islanda e della coltivazione dell'uva in Inghilterra e, più in generale, una diminuzione della produzione agricola in tutta Europa. Ci furono numerose carestie e la malnutrizionecomportò un indebolimento delle persone, motivo per cui, anche a causa delle scarse condizioni igieniche, assistemmo alla diffusione di malattie come la peste.

Nel 1348 la mortalità fu altissima: dato che in Europa la peste non compariva dal VII secolo, epoca in cui terminò la cosiddetta "peste di Giustiniano" descritta da Procopio di Cesarea e iniziata nel542-543, non esisteva più una "memoria immunitaria" per questa malattia e quindi la forma più frequente di manifestazione fu quella polmonare, a contagio interumano (cioè non mediata dalla pulce), e con una mortalità prossima al 100%. In un secondo tempo e specialmente nelle epidemie degli anni seguenti la peste si propagò nella forma bubbonica, sensibilmente meno letale.

Agli inizi del 1348 la peste raggiunge l'entroterra. Il 20 agosto raggiunge Parigi, il 29 settembre Londra. Dopo una pausa durante l'inverno, il 1349 vede la peste imperversare in tutta Europa. Fu questo l'anno di maggior contagio, tanto che in Scandinavia questo periodo (1348 - 1350) viene ricordato come "lapeste nera". Nel 1350 muore di peste Alfonso XI il Giustiziere di Castiglia e nello stesso anno la peste raggiunge la Groenlandia dando la spallata definitiva agli insediamenti del territorio ed inducendo i coloni ad abbandonarli. Nel 1351 la peste raggiunge la Moscovia uccidendone il Granduca ed il patriarca della Chiesa ortodossa.

Fra alti e bassi, la peste si presenta ogni 10-12 anni, mietendo innumerevoli vittime e slabbrando il tessuto sociale. Come Giovanni Boccaccio scrive nel suo Decameron, la peste rende nulle le leggi umane, come rende vano ogni ordine sociale e civile. « altri [...] affermavano il bere assai e il godere e l'andar cantando a torno e sollazzando e il soddisfare d'ogni cosa all'appetito che si potesse e di ciò che avveniva ridersi e beffarsi esser medicina certissima a tanto male ».

Anche una volta cessata l'epidemia, le istituzioni civili rimangono profondamente colpite, e le usanze dei sopravvissuti alle epidemie si fanno meno rigide. Un cronista dell'epoca, Matteo Villani, nella suaNova Cronica riporta che « trovandosi pochi, e abbondanti per l'eredità e successioni dei beni terreni, dimenticando le cose passate come se state non fossero, si diedero alla più sconcia e disonesta vita che prima non avieno usata ».

La peste, paradossalmente, crea una forte ricchezza nella gente sopravvissuta: sia perché la crisi del mercato del lavoro ha fatto aumentare enormemente i salari sia per la questione dei testamenti: in quanto pochi muoiono lasciando delle volontà testamentarie, anche perché difficilmente i notai si recano in casa dei moribondi. Dopo la peste, i tribunali vengono intasati da centinaia di cause legate a dispute ereditarie.

La morte di massa colpisce fortemente le industrie inducendo le corporazioni a modificare i propri regolamenti (ad esempio permettendo l'arruolamento extrafamiliare). La peste porta anche all'abbandono dei territori anticamente coltivati a cereali con metodo intensivo lasciando spazio a nuove attività produttive come l'allevamento, la pastorizia e lo sfruttamento boschivo causando quindi una notevole discesa nei prezzi su prodotti quali la carne, il cuoio ed il legname. Inoltre la fuga di molti fittavoli verso le città provoca il crollo in molti paesi del sistema feudale e rende necessaria l'applicazione di grandi innovazioni in grado di mantenere accettabili i livelli di produttività.

La peste nera rimane in europa per i successivi 200 anni, ma fino al '600 colpì per lo più in forma attenuata e senza coinvolgere tutto il continente in un'unica epidemia.

Notevoli furono però, in Italia e nelle regioni limitrofe, le epidemie del 1360 (peste dei bambini, morirono quasi esclusivamente minori), 1404, 1527-1529 (favorita dalla guerra, colpì duramente soprattutto Lazio e Lombardia), 1575-1577 (peste di san Carlo Borromeo, colpì con due versioni diverse del morbo, da Sud, penetrando da Sciacca, una malattia importata da corsari italiani che avevano saccheggiato la zona di Orano, da Nord, diffusa da mendicanti e girovaghi fiamminghi giunti a Trento, l'epidemia settentrionale fu più acuta e particolarmente dannosa per le città del Veneto, della Lombardia e dell'Emilia, meno duramente fu colpita la Toscana; Napoli riuscì ad evitare questa pestilenza isolandosi dal mondo), 1589 (peste d'Ivrea, si limitò ad alcune zone del Piemonte orientale e delle alpi che erano state risparmiate dalla peste del 1577), 1598 (peste francese, raggiunse l'Italia orientale, decimando la popolazione del Piemonte occidentale e della Liguria, risparmiate dalle pesti precedenti e transitò in alcune aree dell'Italia centrale). Alcuni aspetti di queste pestilenze medioevali e rinascimentali, così come (anche se in maniera diversa) secentesche si differenziano dalla normale eziologia della "Yersinia pestis" contemporanea. In particolare chi si ammalava di peste, se era così fortunato da sopravvivere, sviluppava poi un'immunità totale, cosa che con la Yersina non funziona, poiché l'immunità è solo temporanea e limitata a pochi anni.

Inoltre la malattia si diffuse in maniera molto rapida in tutti questi casi, mentre le epidemie di "Y. pestis" note sono piuttosto lente, poiché la malattia deve transitare dal topo all'uomo. Molti elementi di queste epidemie lasciano invece supporre che la malattia passasse sempre da persona a persona. Anche la sintomatologia presenta, accanto a notevoli somiglianze, alcune differenze, in particolar modo sul numero, localizzazione e dimensione dei bubboni, molto più notevoli nelle epidemie del '300 e del '600 rispetto a quelle odierne e anche, ma in maniera meno accentuata, a quelle del '400 e del '500.

Quindi risulta notevolmente credibile che la peste medioevale e rinascimentale fosse una malattia diversa, o leggermente diversa dalla Yersinia pestis, è stato ipotizzato che fosse una variante, più infettiva, della stessa Yersinia, oppure non appartenga a questo ceppo e sia solo vagamente simile in alcuni sintomi[5].

Le pestilenze del '300 e del '400 colpirono tutte le classi sociali, tra il 1529 e il 1629 la peste, viceversa, divenne una tipica malattia dei poveri, ogni epidemia ovviamente chiedeva un certo numero di vittime tra le persone più benestanti, ma erano i mendicanti e il sottoproletariato urbano ad essere più colpiti ed ad avere meno possibilità di sopravvivenza. Dopo il 1629 invece, per circa un trentennio, le pestilenze tornarono ad essere molto virulente verso tutte le fasce sociali, coinvolgendo anche le persone meglio nutrite, vestite ed alloggiate.

ìGli anni 1628 e 1629 vedono una terribile carestia imperversare per il nord Italia. Le città vengono prese d'assalto da vagabondi e mendicanti, in cerca di condizioni di vita migliori rispetto alle campagne, scoppiano tumulti ed agitazioni. Per ultimo arriva la peste, portata dalla discesa dei Lanzichenecchi in Italia. L'esercito si era ammassato a Chiavenna e nelle sue valli; da qui, cominciò il contagio in direzione diMilano.La peste del Nord Italia del 1630

Per evitare che il contagio dilaghi, le autorità sanitarie impongono l'isolamento dei paesi dove si hanno i primi casi di peste, mediante la chiusura della strada. Fra alti e bassi la peste imperversa per tutto il Nord Italia. A fine maggio 1630 sembra che l'epidemia si sia dissipata, ma a giugno il morbo si ripresenta, mietendo innumerevoli vittime. La diffusione non è comunque, omogenea: ad esempio, mentre la Romagna ne è, nel suo complesso, devastata, la città di Forlì, pur situata al centro della regione, ne esce pressoché indenne, tanto che gli abitanti attribuiscono il fatto a miracolosa protezione della Madonna del Fuoco, patrona cittadina.

La peste di questi anni è descritta anche dal Manzoni nel celebre romanzo I Promessi Sposi e nel suo saggio storico Storia della colonna infame.

Alcuni demografi, come Guido Alfani, hanno visto in questa pestilenza una sorta di spartiacque economico nella storia d'Italia, infatti questa peste, dopo molte epidemie che avevano sostanzialmente risparmiato le campagne e "ripulito" le città dai più poveri, imperversò in maniera indiscriminata in tutta la società. Colpite furono così sia le piccole comunità rurali, sia le città, poiché morirono molti artigiani specializzati, mercanti, tecnici, imprenditori, e persone dotate di competenze elevate. La ripresa fu lenta e difficoltosa. Infatti nella tipica peste "dei poveri" del '500 le perdite umane si concentravano nei lavoratori non specializzati di recente urbanizzazione e nei salariati poveri urbani, facilmente rimpiazzabili con un'emigrazione dalla campagna. Questa pestilenza, come la successiva, colpì invece anche gli artigiani specializzati ed i datori di lavoro, scardinando il sistema produttivo e impedendo che si riformasse in tempi brevi, aumentando in maniera artificiale il costo di alcuni lavori rispetto ad altri, privando le campagne di braccia in eccesso che sarebbero accorse nelle città per ripianare i buchi.

L'intera economia manifatturiera italiana ne risultò danneggiata, ed impiegò molti anni per rigenerarsi, proprio in un momento cruciale di competizione con l'Olanda e l'Europa settentrionale che ne uscì avvantaggiata.

Peste del 1656 La peste del 1656 causò anche abbondanti danni economici. Da circa un secolo (ma con maggior rigore nel XVII secolo) si sterilizzavano tutte le proprietà dei malati di peste bruciandole o affumicandole. Interi magazzini, anche di seta, navi mercantili, botteghe, letti, sedie, mobilio delle osterie, utensili da cucina ed altre "robbe" furono dati alle fiamme o danneggiati, mentre il sistema dei cordoni sanitari, sperimentato tra il '400 e il '500 in Nord Italia, si diffuse in tutta l'Europa, portando sia un rallentamento dell'epidemia, sia una totale paralisi economica nelle zone colpite.La peste del 1656 ebbe conseguenze e sviluppi molto simili a quella del 1629, anche se colpì il Sud Italia, mentre la precedente aveva martoriato il Nord (ed in particolare Genova). La città più colpita fuNapoli, seguita da Roma, focolai di infezione si verificarono in varie località del regno di Napoli, risalendo velocemente la penisola ma senza attecchire, al di là di casi sporadici e di alcune eccezioni, nelle località colpite un ventennio prima. Ancora una volta si verificò un'epidemia "complementare", la parte d'Italia meno colpita dalla precedente grande pestilenza risultò la più colpita, mentre quella risparmiata in precedenza subì i più duri danni da parte del morbo. Comunque dal regno di Napoli e dagli stati della Chiesa traboccarono alcuni casi, che colpirono soprattutto i giovani. Questo dato fa riflettere, perché è in controtendenza con la moderna Yersinia pestis; infatti i malati di Yersinia, se riescono a guarire, non sono immunizzati dalla malattia, che, dopo un ventennio, potrebbe ripresentarsi con la medesima virulenza. Evidentemente il ceppo di pestilenza del 1656 era di tipo differente da quello odierno, oppure la malattia stessa era un'altra, simile. Anche in questo caso l'epidemia fu veloce, e quasi sempre fu possibile identificare in un uomo, un caso zero, il veicolo di infezione da una località ad un'altra. Questo fa ritenere che questa pestilenza, ed in generale la peste in età moderna, era contagiosa e trasmissibile direttamente tra uomo e uomo, senza la mediazione delle pulci, umane e men che meno dei roditori.

Le ultime epidemie di peste in Europa

L'avvento della Rivoluzione industriale a partire dalla fine del XVIII secolo ha generato nel giro di pochi decenni un notevolissimo miglioramento delle condizioni socio-economiche e igienico-sanitarie di gran parte della popolazione dei paesi occidentali, ed ha inoltre assicurato una più regolare produzione agricola, scongiurando le periodiche carestie sempre presenti nei secoli precedenti.

. Tali fattori hanno quindi determinato a partire dal XIX secolo la scomparsa pressoché totale delle epidemie di peste dallo scenario europeo. Come si può vedere dall'elenco sotto riportato, infatti, soltanto due sono gli ultimi episodi verificatisi nel corso dell'800, e si riferiscono entrambi a realtà che all'epoca non erano ancora state significativamente interessate dalla rivoluzione industriale.

- 1665 - Ultima epidemia di peste in Inghilterra (La Grande peste di Londra)

- 1720 - Ultima epidemia di peste in Francia; si estese principalmente a Marsiglia ma non raggiunseParigi, colpì anche Messina e Tunisi

- 1743 - Ultima epidemia di peste nel Nord Italia (di scarsa entità, gravissima invece nel medesimo periodo quella di Messina, anche a causa della durezza del cordone sanitario, che impedì alla malattia di diffondersi al resto della Sicilia, ma causò una carestia durissima in città)

- 1779 - Ultima epidemia di peste nell'Europa centrale (Peste di Vienna)

- 1816 - Ultima epidemia di peste nel Sud Italia (a Noicattaro in provincia di Bari)

- 1820 - Ultima epidemia di peste (eccetto casi isolati successivi) in Spagna, l'epidemia si concentra a Maiorca, che viene efficacemente messa in isolamento.

- 1844 - Ultima epidemia di peste in Egitto, che pone fine al ciclo sette-ottocentesco delle epidemie mediterrane, caratterizzate per lo più da epidemie concentrate in località portuali ed efficacemente contenute da tempestivi cordoni sanitari.

- 1889 - Ultima epidemia di peste in Russia, principalmente a Mosca

La peste nel Novecento

- 1894-1906 - Terza grande pandemia: coinvolge India, Canton, Hong Kong, Taiwan e Giappone. Solo a Canton le vittime furono tra 40.000 e 100.000 con un tasso di mortalità stimato dell'80%. In India le vittime furono 11.000.000. Durante l'epidemia a Taiwan, Alexandre Yersin isola il batterio e crea un siero che si dimostra efficace nel rallentare in modo decisivo la progressione del morbo.

- Anni 1920 - Epidemia nel Madagascar. Si verificarono circa 40.000 casi

- Anni 1960 - Epidemia in Vietnam. Nel solo 1967 si verificarono nel paese asiatico quasi 6.000 casi.

Le epidemie più recenti si sono avute in India (ottobre 1994), Uganda (novembre 1998), in Namibia(maggio 1999) e nel Malawi (luglio 1999).

La peste nel XXI secolo

- 2009 - Il 18 giugno almeno 13 casi di peste bubbonica sono registrati nella Libia orientale. L'epicentro del fenomeno è un villaggio a 30 chilometri da Tobruk, vicino al confine con l'Egitto.

Al giorno d'oggi si registrano tra i 1.000 e i 3.000 casi annuali di peste nel mondo, specialmente inAfrica e in Asia ed alcuni focolai vengono saltuariamente segnalati in alcune aree caucasiche enordamericane (Canada sudoccidentale, Stati Uniti occidentali e meridionali, Messico settentrionale).

Nessun commento:

Posta un commento